清八でございます。毎月、「食」に関する書籍・漫画・DVDなど、主に中古品を探しては買い求め、読んだり、観たりして学習しております。それでは、1月分を報告させていただきます。フラスカティさんでの「料理講習会」のレポもあります。

1月12日、フラスカティ(豊橋市)さんの「料理講習会・夜の部」に行ってきました。12月12日、Instagramで開催日を知って、年末年始の外食を殆ど取りやめ、17日に夜の部に2名予約することが出来ました。コロナ禍前、たぶん2018年5月頃、初めて参加させていただいた時は、料理講習会だから、エプロン持参かと思っていたら、筆記用具のみでした。この講習会はシェフがふだんのお店のメニューにない料理、イタリア修行時代のレシピを再現された料理、そして国内ではなかなか調達できない食材を入手された時の料理を見せていただけます。それも厨房内ではなく、客室内でレシピを紹介しながら、参加者の目の前で展開され、それぞれを試食させていただくという実にもったいないような内容なのです。今回はイタリア在住の島田ご夫妻が調達された食材をシェフがどのような展開されるのかという、関係者、参加者全員のプレッシャーがあったと思います。当日のレシピ内容の公開は、シェフ及び関係者に失礼になりますので料理名のみ紹介させていただきます。

- 「チェチ(ひよこ豆)と干し栗のマリネ」

- 「アオリイカ、セロリ、カチョカバッロのサラダ ボッタルガ風味」(画像①)

- 「パスタ・エ・チェチ カチョカバッロのグリルを添えて」(画像②)

- 「クラテッロのパッパルディレ」(画像③)

- 「アストリチアーナ風パスタ」(画像④)

- 「チャンベッラ・アル・ヴィーノ(カステッリ・ロマーニの郷土菓子)」(画像⑤)

- 「トローネ」

- 「トローネのセミフレッド」

※これまで国内外で、殆ど口にした記憶の無い食材と料理でした。本当にお腹いっぱい、一杯にさせていただきました。私たち二人へのまさに「お年玉料理」の数々でした。本当にしあわせものです。

※イタリア・マルク州ペザーロのクラフトビール「61centoのTYTO ALBA」(画像⑥)

島田さんのご主人が経営されている醸造所のビールでした。クラシックなビールど苦味が少なく、どんな料理にも合うと思いました。

ドルチェには、カフェがつきました。以上で、参加費は一人税込み8,000円。何か、もう頭が下がるというか、スタンディングオベージョンの一晩でした。お疲れ様でございました。

当日、シェフから渡された、この料理講習会にかけられた思いから一部を掲載させていただきます。「‥素朴さと美味しさはイコールではない。作りこんだ美味しさはいらないが、色々な食べ手の方に伝わるおいしさはどこだろう。そこの線引きが難しい。‥」

2005年5月頃だったと記憶しております。豊橋市の新本町通りの老舗店でランチしようと向かったのですが、そのお店はお休みでした。そこでしかたなく松葉公園側に向かい左折した途端、あるお店のフードから漂っている香りに引き込まれて、一見で飛び込んでランチしたのが「フラスカティ」さんだったのです。それからは定期的に通わせていただき、拙宅での「わいわいワイン会」にも参加していただいたり、家族ぐるみのお付き合いまで発展、私が湖西市新居町内のお寺で続けている「本果寺寄席」まで来ていただけるようになりました。

(画像①アオリイカ、セロリ、カチョカバッロのサラダ ボッタルガ風味)

(画像②パスタ・エ・チェチ カチョカバッロのグリルを添えて)

(画像③クラテッロのパッパルディレ)

(画像④アストリチアーナ風パスタ)

(画像⑤チャンベッラ・アル・ヴィーノ(カステッリ・ロマーニの郷土菓子))

(画像⑥61centoのTYTO ALBA)

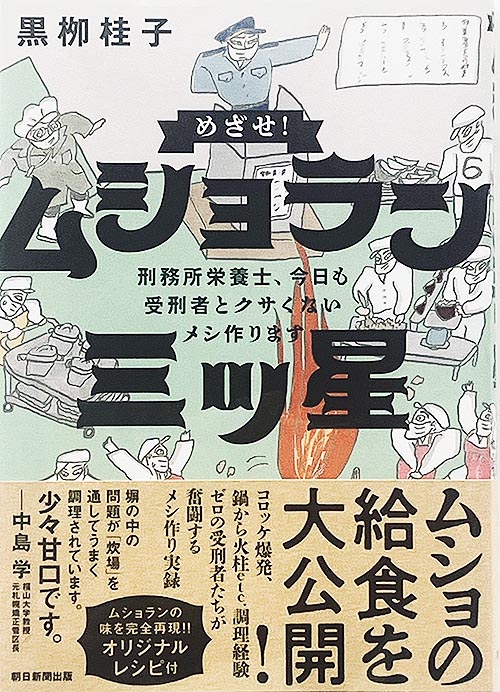

■黒栁桂子著「めざせ!ムショラン三ツ星」朝日新聞出版(2023.10.30)中古本

:

2012年に、岡崎医療刑務所の管理栄養士として採用された著者が「ムショの給食を大公開開!」というキャッチコピーに興味津々で入手しました。書けないこと、書いてはいけないこと、様々な制約の中で、よくぞここまで詳細に現わしてくれたと思う。

128~131頁の「不動のセンター『どんぶりぜんざい』」。「‥まず、ぜんざいの量が問題だ。普通に甘味処でいただくぜんざいといえば、味噌汁用ぐらいの小ぶりの汁椀に盛られる。ところが刑務所では、どんぶりサイズなのだ。重量にすると400グラム近く、ずっしりとした量感で、これが主菜というポジションである。主食はコッペパンで、1個が男子刑務所ではかなり大きめ。A食の場合だと200グラムほどあり、学校給食のコッペパン2個分に相当する。どんぶりぜんざいの食べ方を刑務所特有のテーブルマナーで解説しよう。刑務所の食事時間は短い。10分程度で食べ終わらなければならず、ゆっくりと味わう時間などない。パンにぜんざいを挟んで食べる者、ぜんざいの中にマーガリンやちぎったパンをすべて入れて混ぜ合わせて食べる者など、正直いってお行儀がよろしくない。しかし、彼らはいかに効率よく食べるか、いかにいろんな味変を楽しむかを追求した結果、その食べ方に落ち着いているのだ。‥」(画像⑦)

(画像⑦めざせ!ムショラン三ツ星)

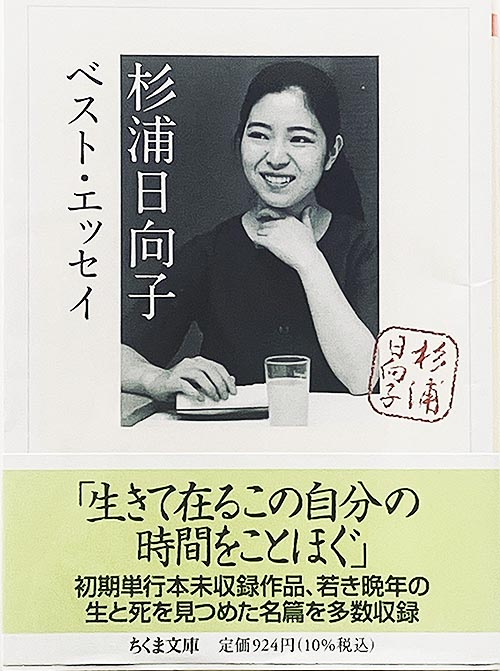

■杉浦日向子著「杉浦日向子ベスト・エッセイ」ちくま文庫(2021.10.15)中古本

:

漫画家、江戸風俗研究家としてテレビ・ラジオ番組に出演され、映画化作品まで遺された杉浦日向子さんの初期単行本未収録作品を含めた名篇の収録文庫でした、

314頁「塩ご飯 最後の晩餐」です。「‥なにか一品と問われれば、答えるものは、決まっている。塩ご飯。冷や飯に、塩をパラッと振る。冷や飯とは、その日炊いた飯が、室温に冷めたもので、冷蔵庫に一旦入れた飯では困る。昨今、飲み屋でヒヤというと、ガラスの盃を出され、ふっとイヤな予感がすると同時に、キンキンに冷えたのが来る。本来ヒヤとは室温に定まっている。キンキンのは、はっきり「レイシュ」と呼ぶべきだ。米、炊き方、塩は、頼む人に任せる。深い木椀、しっかりとした木の箸で、もくもくと食べたい。白湯の冷ましがあれば重畳。家族にも、もし先立ったなら、仏壇には塩ご飯と頼んである。酒は好きだが、最後に呑みたいとも思わない。ほんとうの酒飲みではないのかもしれない。‥」

2005年7月、46歳でお亡くなりになりました。合掌。ご健在だったら、今年の大河ドラマ「べらぼう」のコメンテーターで大活躍されていたのではと、思い出しております。

(画像⑧)

(画像⑧杉浦日向子ベスト・エッセイ)

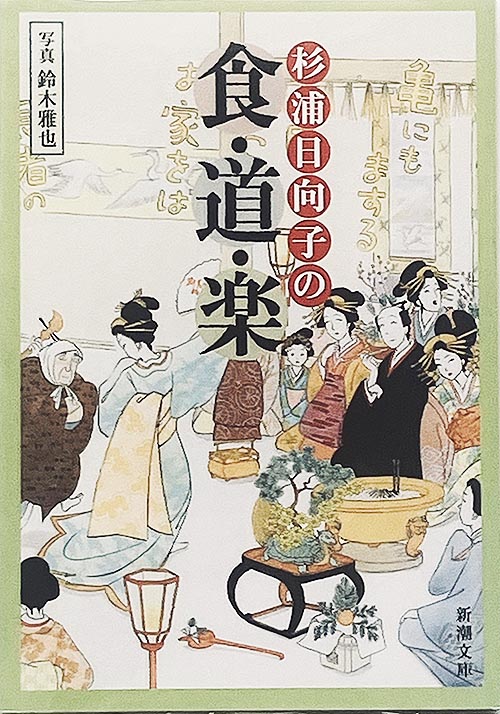

■杉浦日向子著「杉浦日向子の食・道・楽」新潮文庫(2019.4.25)中古本

:

2005年7月にお亡くなりになった翌年、新潮社から刊行された最後のエッセイ本の文庫本でした。懐かしい作品制作風景、単行本未収録の漫画のひとコマ、愛用の着物、酒器、小物の口絵写真、作品リストも収録されています。

127~129頁「気味悪いケータイ」です。「‥ケータイがなければ、死んでしまうというくらいの、必須アイテムなのだそうだ。何を送信しているのかと思えば、ものすごく幼稚な、話し言葉。こんなこと、わざわざ連絡しなくても、いいんじゃないという、他愛ない内容だ。これが、若者だけしゃない。イイ大人がねちゃかちゃかやっている。‥機能満載のケータイによって、身体感覚が著しく低下している。生身に会ったこともないのに、唯一の友人と思い込んだり、ちょっとした不満を、不用意に垂れ流してしまったりする。自制もなしに。まるっきし、脳ミソを使わない方法だ。手間を惜しまぬほど、人づきあいは深くなる。手抜きで三百人と知り合っても、温もりは、ほんのわずかしか得られない。都合の良い、バーチャルな人生は、いつでも簡単に手に入るけれど、達成感はない。便利は不健康だ。不便を、克服してゆく過程で、ひとは、ちからをたくわえていく。手の平の中の、ちっこい装置は、おもちゃであって、体温はない。‥」

私は、このエッセイを「座右の銘言」としようと決めました。(画像⑨)

(画像⑨杉浦日向子の食・道・楽)

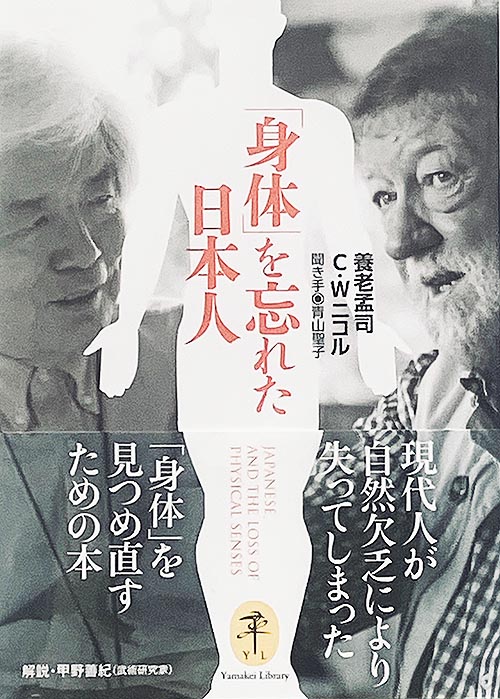

■養老猛司、C・Wニコル著「『身体』を忘れた日本人」ヤマケイ文庫(2023.12.5)中古本

:

解剖学者・養老猛司氏と作家・冒険家のC・Wニコル氏が、都市生活によって衰えた日本人の身体をテーマに、さまざまな問題に切り込んだ対談集の文庫化でした。対談は、2014年5月から6月に行われた、とありました。

50~54頁「何でも食べられるのは『貴族』」の項目にありました。

「‥僕は探検のあとでうんと考えて、日本に来ましたでしょう?長い間、探検ばかりしていて、食生活がすごい単純だったから、ほんとうに日本の食事がおいしく感じた。クジラの肉をドンと食べられたし、天ぷらからお寿司、焼き鳥、居酒屋‥‥、みんなおいしかったですね。空手の先輩たちが面白がっていろいろ食べさせるけど、食えないものなんてなかったです。生け簀で飼ってたシャコも食べたけど、そのときは『ペットを食べてもいいのかな』って思った。生け簀を知らなかったから(笑い)。あと、抹茶を初めて飲んだときは、青虫の味だと思いました。子どもの頃、グループの仲間になる儀式みたいなものがあったんです。青虫を口の中で噛んで口を開けて、ぐちゃぐちゃになったところをみんなに見せれば合格。飲み込んだらダメだったんです。抹茶はそのときの青虫の味だった。(笑)。いま、私が気になるのは、食べている生き物がどこから来ているのかを、日本のみんなが意識していないことです。‥」(画像⑩)

(画像⑩『身体』を忘れた日本人)

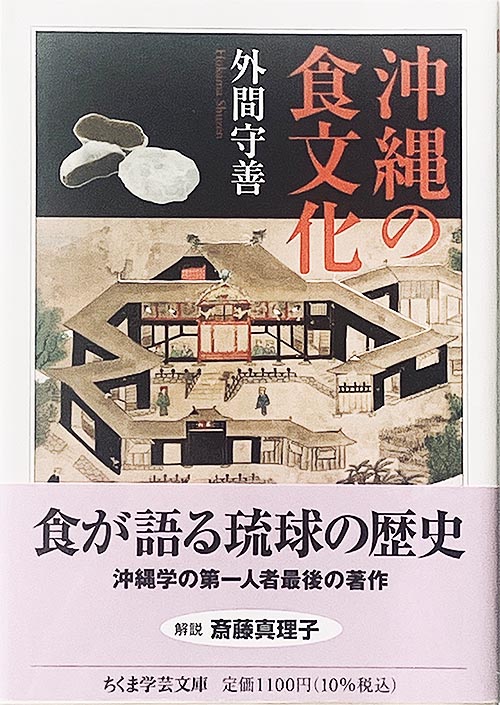

■外間守善著「沖縄の食文化」ちくま学芸文庫(2022.11.10) 中古本

:

沖縄学の権威による沖縄食文化史入門書」。2010年3月31日に沖縄製粉株式会社から刊行された「沖縄の食文化」の文庫化でした。

43~45頁の「沖縄の食の思想・クスイムン(薬もの)」の項目にありました。

「‥かつて、沖縄の食は『クスイムン』でなければならなかった。中国や朝鮮半島でも同様の考えが息づいているが『衣食同源』の思想でもあるる『クスイモン』といっても沖縄では特別な食材を用意したり、『熊の胆』などを思い起こさせるような漢方薬的発想ではない。ごくありふれた、日常の食材が身体によいものであるということに過ぎない。標準語励行であった我が家ではあまり使わなかったが、近所の老人などは『ご馳走さま』の代わりに『クスイナタン』と言っていたのを覚えている。食と健康や寿命との関係を表すことばは世界中に数多くあるが日本本土のように『初物を食べると寿命が延びる』というような、言わば感性にもとづく発想は沖縄にはない。食べたら身体によい影響を与えるかどうか、身体が元気になるかどうか、というまさに医学的発想での可否である。沖縄には『シンジ』という調理方法がある。『煎じ』である。煎ずるというのはただ煮るだけではない。食材が持っている養素を『煮出す』のである。とことん煮込んで滋養のある成分を汁の中にすべて煮出してしまったらそのスープを飲んで元気をもらうのである。沖縄では口にする食べ物は血となり、何よりも元気のもととなる存在でなければならなかった。しかも、台風や早魃のような自然環境の厳しさは食物の収穫にも大きく影響した。お世辞にも肥沃とは言えない田畑から得るものはすべて滋養になるものでなければならなかったし、また、そうするための工夫や知恵をこらしていったのである。海産物も畜産物も同じである。戦後のアメリカナイズされた食文化の中でクスイムンの思想は現代社会が最も失いかけている思想と言える。‥」(画像⑪)

(画像⑪沖縄の食文化)

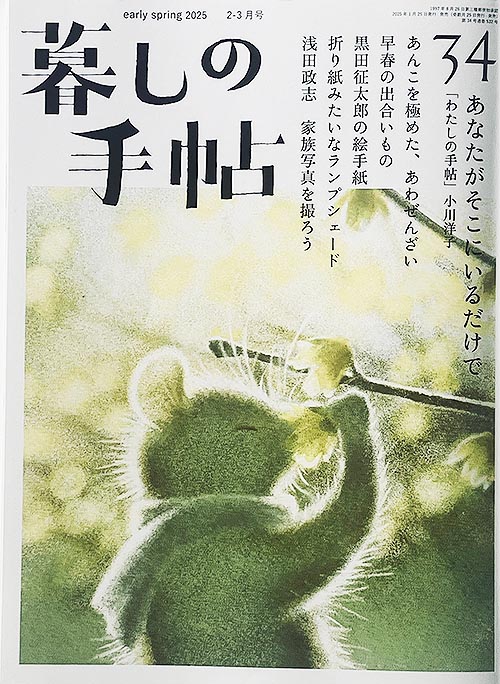

■「暮しの手帖 第34号」(2025.1.25) 新刊本

:

172頁の「暮しの手帖社の本」欄を開いたら、「市川実日子さん主演!『おそうざい十二カ月』と『おそうざいふう外国料理』が原案となったドラマ『ア・ターブル~ノスタルジックな休日~』の配信が始まり、Amazon Prime Videoで観れることがわかった。さっそく全13話のうち6話を観てみました。市川実日子さんと中島歩さん演じる夫婦が、「おそうざい十二カ月」と「おそうざいふう外国料理」のレシピをもとに料理を作ったり、東京近郊の懐かしい場所を訪れたり、デートしたりという日常生活のドラマでした。料理の内容とレシピは以前から知っていたので、ゆっくりと観ることが出来ました。

104頁の「暮らしのヒント集」からです。

「買い物では、つい安いものを選んでいませんか?なぜその価格になるのか、誰かが犠牲になっていないか、立ち止まって考えてみることも大切です。」

「寒い朝、なかなか起きられないのは生物学的には自然なことです。『夏は早起きすればいいや』と、無理せずにいきましょう。」(画像⑫)

(画像⑫暮しの手帖 第34号)

2025.2.25 清八