清八でございます。毎月、「食」に関する書籍・漫画・DVDなど、主に中古品を探しては買い求め、読んだり、観たりして学習しております。それでは、3月分を報告させていただきます。「浜松三ツ星会」の見学会と東京・神田でのランチ報告もあります。

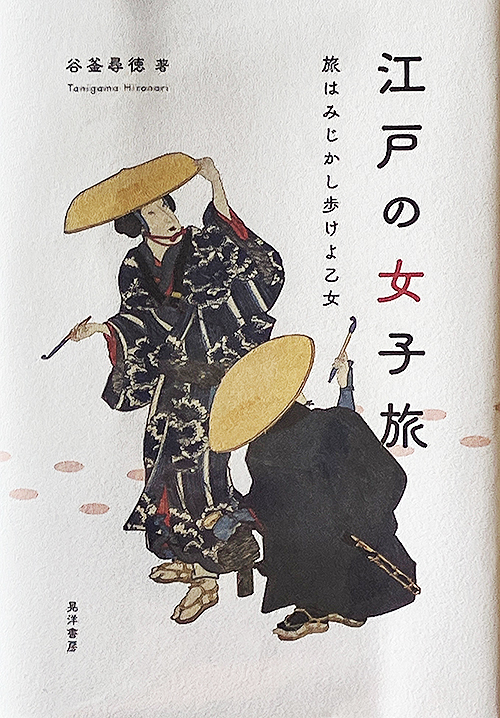

■谷釜尋徳著「江戸の女子旅」晃洋書房(2023.2.10) 中古本

:

私が生まれて生活している湖西市新居町には、当時の建物が日本で唯一残る関所があります。この新居関所の紹介文には、「入鉄砲と出女」に対して厳しく取り締まりをしていた記録が残されています。特に江戸に向かう女性(入り女)には「女あらため」によるチェックまで行われていたようです。こうした関所での取り締まりだけでなく、江戸時代の旅行は基本「徒歩」でしたから、急坂、難所、橋の無い川など、たいへん苦労していたと考えられます。この本では、1862年に秋田から四国の金毘羅さんまで大旅行した裕福な町民女性、1825年に江戸から伊勢参宮と金毘羅参詣、安芸の宮島まで大旅行した商家の妻、そして1849年に福島から江戸、銚子、川崎まで大旅行した神主の妻のコースが紹介されていました。

163~181頁に、「第6章女性たちの旅グルメ」として、彼女たちが食べ歩いた各地の名物料理やスイーツ、懐石料理などが紹介されていました。1817年に鶴岡の商家の妻がお供の男性二人と伊勢参りの「道中記」には、江の島で「奈良茶飯」「海鮮料理」、柏原で「鰻の蒲焼」、安倍川の「安倍川餅」、小夜中山で「飴の餅」、日坂の「わらび餅」、鳳来寺の「うどん」、岡崎で「淡雪」、桑名で「焼き蛤」、追分で「鰈の煮つけ」、伊勢の「うどん」「鯛料理」「カマス」などなど、各地での名物が書かれています。東海道は、当時からグルメ街道であったことがわかります。(画像①)

(画像①江戸の女子旅)

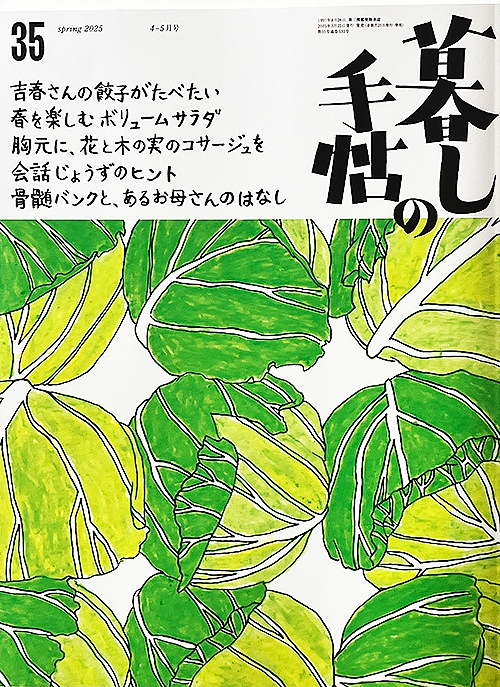

■「暮しの手帖 第35号」(2025.3.25) 新刊本

:

創刊77年目で、リニューアル号。本号から編集長が代わり、「女の人のための雑誌」から「性別・年齢にとらわれず、より多くの方が手に取りやすい紙面」づくりに変化されたのだそうです。「編集者の手帖」に書かれていた自己紹介には「‥私生活では、パートナーとともに未就学児を育てています。現行の法律とは相容れず、いわゆる『結婚』はしていません」とありました。

96~103頁に、「旬を味わう一汁三菜 稲田俊輔の新おそうざい十二か月」がありました。四月のお品書きとして「鯛のあおさ煮」「レタスの湯引き」「豚みそ」「さいの目豆腐汁」「豆ご飯」、五月のお品書きとして「竹の子ステーキ」「ミモザサラダ」「竹輪とセロリの酒塩煮」「三つ葉とおかかのみそ汁」「ご飯」とレシピが紹介されていました。まさに「一汁三菜」です。「レタスの湯引き」は、拙宅での奥様のお気に入りの一品になろうとしています。このレシピでは、湯引き後のレタスにオイスターソースなのですが、昨年9月の「浜松三ツ星会」で勉強させていただいたトリイソースさんで購入できた「桶底ソース」のとりこになり、この一品に使い続けております。

120頁の「暮らしのヒント集」から「‥手や口が汚れることを気にせず、好きなものにかぶりついたことが、ここ最近あったでしょうか。たまには良いものですよ。」「‥『不機嫌』も『ご機嫌』も、人にうつるといわれています。毎日とはいかないまでも、なるべく機嫌よくいたいものですね。」(画像②)

(画像②暮しの手帖)

■わかぎゑふ著「いかん。あかん。よう言わん!!」 角川文庫(2005.3.25) 中古本

:

大阪の役者、作家、演出家で、故・中島らも氏と演劇活動をされていた。いわゆる大阪人の「おもろい人」大特集です。

63~64頁の「手料理」。「‥世の中には庶民のレベルで計れない人もいる。以前うちの劇団にいた女の子はお母さんが食事を作っている姿を見たことがなかった。それどろか母が掃除、洗濯をしているのも見たことがなかったらしい。超お金持ちの家の子供だったのだ。『じゃあ料理は誰がしているの?』と聞いたが、当然お手伝いさんが作っていたようだ。洗濯はクリーニング屋さんが下着まで引き取っていくらしく、彼女は小学校の時に自分で下着を洗っている友だちを見て衝撃を受けたらしい。それも『まぁ、なんて器用なの』と思ったそうだから基本的にズレているとしか言いようがない。」

92~93頁の「困った食事」。「‥彼は小学校の頃に父親の転勤である漁港のある町に引っ越しをした。新鮮な魚が毎日食べられるとお父さんは当初喜んだらしいが、お母さんが都会育ちで魚なんか一から料理したことがなかったらしい。そこで結果的に彼の家では新鮮だが、うろこがついたままの魚を食べるということになったわけだ。『うろこって取るの?』と後年母が言ったそうだからどうしようもなかったのだろう。」(画像③)

(画像③いかん。あかん。よう言わん!!)

■信濃川日出雄著「山と食欲と私18」 新潮社(2024.4.15) 中古本

:

単独登山が趣味の会社員・日々野鮎美(27歳)が登山をして、山頂で食事をしたり、下山後に一人お疲れ様会をするエピソード漫画です。今回の料理は「えごまの葉おにぎり」「おこメンチサンド」「甲武信小屋の大盛カレー」「甲武信小屋の朝食」「甲州ワインしゃぶしゃぶ」「ネギ肉タルタルうどん」「手作りうるうもち」「尾道ラーメン」「呉の海自カレー」「広島のお好み焼き」「レモン牡蠣焼きそば」「もみじ饅頭ホットミルク」「中華風鶏串スープ」が登場しました。

193話の「おこメンチサンド」は、メンチカツとコロッケをそれぞれ横半分にカットし、半分にレタスとごぼうサラダ適量をのせ、同じサイズのミニおにぎりを作ってポンとのせたら、残り半分でサンドします。ソースをかけラップでぎゅっと包んだらできあがり、という山頂めしでした。

200話の「レモン牡蠣焼きそば」ですが、インスタントの焼きそばをお湯で戻したら、付属のソースは半分にして、牡蠣の燻製のオイル漬けをオイルとともに混ぜ、レモンの輪切りを添えるキャンプ飯でした。(画像④)

(画像④山と食欲と私)

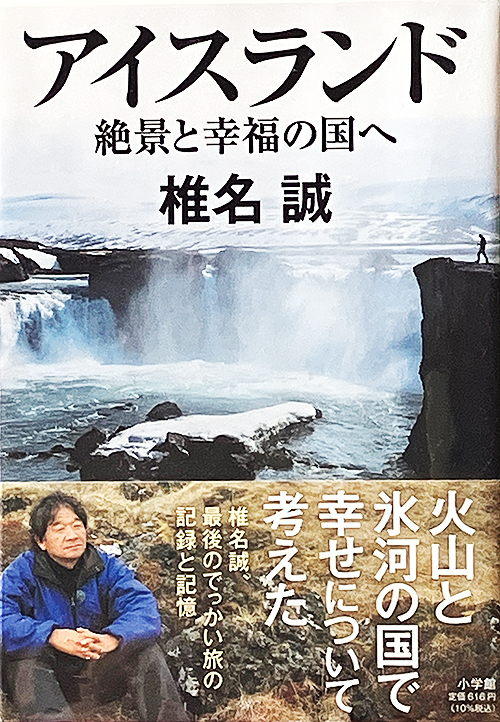

■椎名誠著「アイスランド」 小学館文庫(2021.11.10) 中古本

:

2015年1月に日経ナショナルジオグラフィック社から刊行された単行本の文庫化でした。

23~28頁の「感動的なスモークサーモン」に、アイスランドへ行くためのトランジット4時間をコペンハーゲン国際空港での「バイキングビール」と「スモークサーモン」体験がくわしく書かれていました。「‥そのスモークサーモンを頼むと柵ごと持ってきてくれた。ぜんぶで二十センチぐらい。一切れの厚みがなんと一・五から二センチはある。マグロの中トロの柵と間違えても不思議はない重厚な存在感だ。‥」

私は、2005年のゴールデンウィークにコペンハーゲンスティを体験しておりました。帰国時に、空港内のオイスター・バーでデンマーク産の生牡蠣とシャンパンを味わってきました。確か、大きなスモークサーモンも目にしております。

154~155頁の「目にしてきた幸福論」に書かれていました。「‥アジアの貧しい国を旅するとよく『洗面器ごはん』と呼ばれているもので家族が食事している風景を見る。洗面器ぐらいのうつわにごはんをいれてたいてい魚を煮たものを煮汁ごとぶっかけて、そのまわりを家族のものがとりかこみ、わあわあいいながら手で食べている。若い頃にぼくはそういう風景を見て『ああ、貧しい人たちなのだなあ』とだけ思ったものだが、沢山の国々を旅してくるにつれてモノの見方、考え方が変わってきた。いまでは逆の感情を持つ。家族みんな顔をあわせてひとつの食器のものを手食でわいわい食べる。こういう食事を経験しているシアワセは当事者にはまだわからないかもしれないが、家族が忙しくて、あるいは家族が不仲で、せっかく立派な家と豪華なテーブル、豊富な料理を前にしても家族一緒に食事をすることなどめったにない。というような風景と比べたら『幸福』の尺度はだいぶ変わっていきそうな気がする。」(画像⑤)

(画像⑤アイスランド)

3月11日(火)は、浜松三ツ星会の勉強会でした。浜松市中央区馬郡町の「有限会社マルサ村松商店」の見学会でした。遠州産の新玉ねぎ畑、そして大久保まで移動して、にんにく畑を見学しました。「遠州ロッベン」という品種で、つぶがおおきな物を専用の温風乾燥機で、2週間で約20%脱水可能とのことでした。収穫後すぐに脱水しておかないと虫がつきやすいという理由でした。天日干しの追熱でじっくり熟成発酵されると、においや刺激は殆ど無くなり、甘くなって食べやすくなるという説明でした。畑のにんにくは、落花生の殻、しらす、牡蠣殻、微生物の入った堆肥で育てた作物は素晴らしい形になっていました。まだまだ、これからですが夏場の草取りはたいへんな作業になるとイメージできました。お土産に「新玉ねぎ」と「熟成にんにく」をいただきました。ありがとうございました。美味でしたよ。(画像⑥、⑦、⑧)

(画像⑥浜松三ツ星会)

(画像⑦有限会社マルサ村松商店)

(画像⑧遠州産の新玉ねぎ畑)

3月26日(水)は、東京都内へ。10時30分予約の「皇居三の丸尚蔵館」で「百花ひらく 花々をめぐる美」を鑑賞しました。皇室伝来の収蔵品から花を題材とした11世紀から現代にいたる絵画・工芸・書跡45点でした。(画像⑨、⑩)大手町から淡路町へ移動、久しぶりに神田連雀亭の「ワンコイン寄席」に飛び込み、講談と落語二席を聴き(画像⑪)、「神田まつや」に向かったところ、大行列状態でした。そこて、神田駅に戻り、外国人観光客の大波小波をかき分けて、「かき小屋 飛び梅 神田西口店」へ飛び込みました。このお店は2回目なのですが、三陸直送の牡蠣が一年中食べられるアンテナショップなのです。ランチの「牡蠣飯デラックス定食」は税込み1,180円なのに、生牡蠣1御、牡蠣フライ2個、そして牡蠣飯という豪華ランチとなりました。(画像⑫)

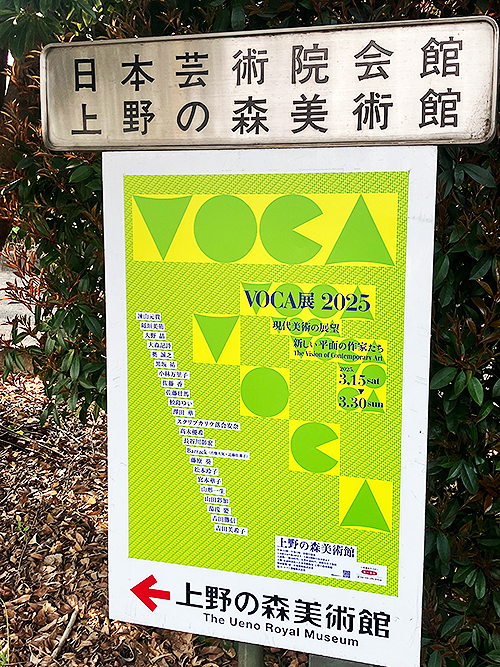

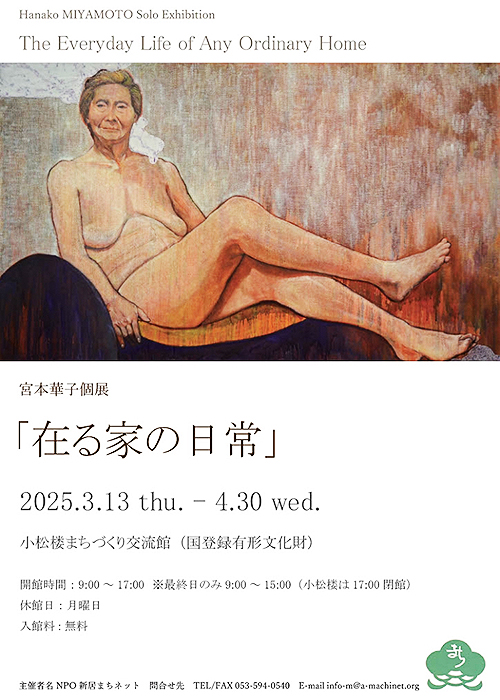

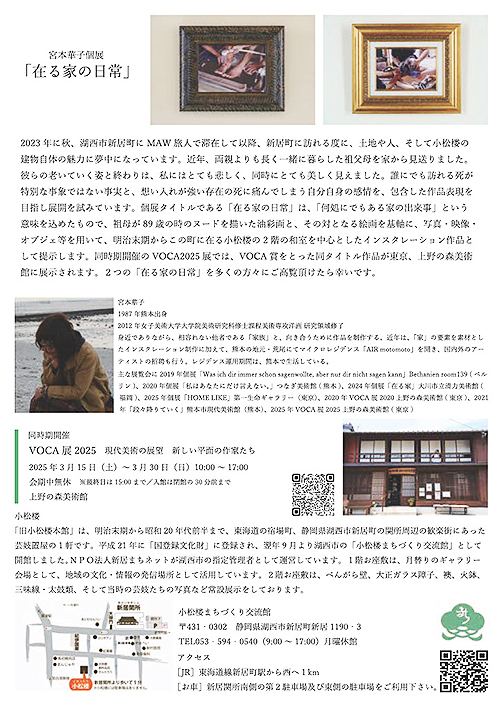

ランチの後は、神田駅から上野駅へ移動、14時に「上野の森美術館」に入りました。今回の東京行きの目的は、3月13日(木)から小松楼まちづくり交流館の二階で展示中の「宮本華子個展」の宮本さんが出品・受賞された「VOCA展2025」を鑑賞しご本人と再会することでした。(画像⑬)簡潔に書くと、この時の協議で会期を4月30日(水)15時まで延長することが決まってしまうのです。今回の小松楼での個展は、私と宮本さんの企画で実現しました。(画像⑭、⑮、⑯)

手前味噌で恐縮ですが、期間中には神奈川県立近代美術館の元館長さん、静岡県立美術館の上席学芸員さん、そして静岡文芸大学の講師さん、そして現代アートの作家さんたちが市外県外から来館され嬉しい悲鳴をあげております。ありがたいことでございます。

(画像⑨)

(画像⑩)

(画像⑪ワンコイン寄席)

(画像⑫牡蠣飯デラックス定食)

(画像⑬上野の森美術館)

(画像⑭宮本華子個展)

(画像⑮)

(画像⑯)

2025.4.25 清八